| |

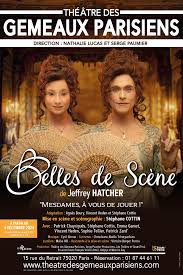

Belles de scène Belles de scène

le 19/12/2024

au

théâtre des Gémeaux Parisiens, 15 rue du retrait 75020 Paris (du mercredi au samedi à 21h et dimanche à 17h)

Mise en scène de Stéphane Cottin avec Patrick Chayriguès, Stéphane Cottin, Emma Gamet, Vincent Heden, Sophie Tellier et Patrick Zard’ écrit par Jeffrey Hatcher

Londres, 1661. Une page sombre de l’histoire du théâtre anglais se tourne. Après 18 ans de fermeture, les salles de spectacle rouvrent. Cromwell avait balayé le spectacle vivant de sa révolution puritaine en décrétant que « tous les comédiens sont des coquins punissables », et en obtenant que tous les théâtres soient fermés. Avant lui, seule la grande peste de 1593 avait réussi pareil exploit. C’est un roi de retour d’exil qui va les rouvrir. Une nouvelle ère s’ouvrirait ainsi ? Pas tout à fait puisqu’à cette date, les femmes sont encore interdites de scène. Les rôles féminins sont ainsi exclusivement occupés par des comédiens mâles, les femmes étant accusées d’y créer le désordre.

« Belles de scène » nous fait ainsi plonger en pleine représentation d’Othello où Kynaston, le « divo » de l’époque, en coulisses, se défait des attributs de Désdémone qu’il joue avec conviction et réalisme. Comme une figure de foire, il attire la curiosité de ces dames de l’aristocratie qui veulent vérifier si c’est un homme doté de ses attributs. Comme un objet de désir, son corps attire certains hommes du pouvoir, le duc de Buckingham en l’occurrence, qui ne l’envisage que comme une variante du féminin, à une époque où l’homosexualité n’est pas envisageable, De retour d’un exil au Pays Bas, le roi Charles II rouvre donc les salles de spectacle, même s’il trouve que l’on pourrait monter Shakespeare de manière un peu plus rigolote.

Et en termes de rigolade, le roi Charles II est un expert. Surnommé le « monarque joyeux », il est mené à la baguette par sa maitresse, la fantasque Nell Gwynn, une sorte de madame sans gêne au palais. Les mœurs changent et l’ambition des femmes pointe son nez, sûrement encouragée par l’appétence de la maitresse du roi pour les arts de la scène. Le 8 décembre 1661, un coup de tonnerre retentit ainsi dans tout Londres : une femme s’est présentée en costumes sur scène, pour la première fois, Margaret Hughes monte sur scène, et partout se répand la nouvelle : « une femme a joué une femme ». Réaction immédiate de Kynaston : « une femme qui joue une femme, c’est ridicule, quel intérêt ? ». Très vite, arrive également l’interdiction faite aux hommes de jouer des femmes.

Tout petit déjà, Kynaston avait appris à jouer des femmes mais il refuse désormais de jouer les hommes : « ils sont laids et ne maitrisent pas leurs émotions ». Arrivera-t-il malgré tout à se réinventer dans ce monde qui change ? C’est ce que « belles de scène » nous invite à suivre. Jeux de pouvoir, alliance et mésalliance, « Belles de scène » nous fait assister à la décadence de celui qui n’existait sur scène que comme « elle ». La pièce prend le parti du théâtre dans le théâtre : l’art scénique, dans son sens littéral mais aussi la comédie du pouvoir. La scène montée sur le plateau des gémeaux parisiens voit ainsi se succéder acteurs costumés et aristocrates poudrés, sans que parfois l’on sache où se trouve la sincérité. Ce qui est certain en revanche, c’est que la sincérité, on la trouve à toutes les minutes de cette comédie mêlant faits historiques, humour, dérision, et passion.

Une troupe de comédiens talentueux parfois multi-rôles sert ici un spectacle de même nature que celui que l’on prétend représenter : le même esprit artisanal, la même volonté de bien faire. Et l’on suit avec intérêt les heurs et malheurs de Kynaston et de son entourage sans que jamais l’intérêt ne décroisse. On pourrait reléguer cette pièce dans la catégorie des pièces parlant d’identité, mais ce serait réducteur et injuste : « Belles de scène » est bien plus que cela. Elle s’impose en effet comme une pièce sur la puissance de l’incarnation, sur le pouvoir de la culture ou la culture du pouvoir, en une époque où les rois faisaient et défaisaient les carrières. C’est aussi et surtout une très belle leçon de théâtre. Et si aucun costume ni aucune perruque ne manque dans cette pièce datant de 1999 (dans sa version anglaise) qui évoque le XVIème siècle, aucune trace de poussière : le propos est d’une troublante actualité.

Eric Dotter

|